Kondisi Lingkungan Laut

Kondisi Lingkungan Laut - Operasi eksplorasi dan eksploitasi migas di lepas pantai adalah pada kedalaman laut dangkal sampai menengah, yaitu pada kedalaman < 200 m. Saat ini telah dikembangkan operasi pemboran pada kedalaman > 200 m. Kondisi lingkungan laut yang mempengaruhi operasi pemboran di lepas pantai meliputi : udara, air laut serta dasar laut.

1. Udara

Merupakan senyawa kimia yang sangat vital bagi kelangsungan di muka bumi ini, sehingga perlu diketahui sifat kimia dan fisikanya.

a). Komposisi Kimia Udara

Udara terdiri dari campuran bermacam-macam gas yang komposisinya relatif tetap. Udara kering pada permukaan bumi komposisi kimianya sebagian besar terdiri dari Nitrogen (N) dan Oksigen (O). Kuantitas dari uap air tergantung pada temperatur dan tekanan yang mempengaruhinya, semakin tinggi tekanan dan temperaturnya maka semakin banyak udara tersebut mengandung uap air dan sebaliknya. Komposisi kimia udara dalam atmosfer bervariasi, semakin ke atas prosentasi gas-gas ringan akan semakin banyak.

b). Sifat-Sifat Fisik Udara

(1). Tekanan Udara

Tekanan udara didefinisikan sebagai tekanan yang ditimbulkan oleh udara terhadap permukaan bumi atau tekanan yang diberikan oleh udara karena beratnya terhadap setiap bidang seluas 1 cm2. Karena ekanan udara bekerja pada segala arah maka tiap bidang tersebut mendapatntekanan udara dari atas dan bawah yang sama besarnya.

(2). Temperatur Udara

Temperatur udara sangat dipengaruhi oleh panas yang ditimbulkan oleh sinar matahari. Pemanasan bumi dipengaruhi oleh lamanya penyinaran matahari dan kondisi bumi sendiri. Darata lebih cepat panas dari lautan dan tanah yang berwarna gelap lebih cepat panas dari tanah yang berwarna terang. Hal ini disebabkan karena perbedaan kalor jenisnya. Lamanya penyinaran matahari bervariasi, karena bumi bergerak mengelilingi matahari (revolusi bumi) dan berputar pada sumbunya (rotasi bumi) yan menyebabkan terjadinya siang dan malam. Sehingga adanya perbedaan pemanasan mengakibatkan terjadinya perbedaan termperatur udara diberbagai tempat dibumi ini dan menyebabkan terjadinya perbedaan musin.

(3). Gerakan Udara

Gerakan udara terutama disebabkan oleh adanya perbedaan temperatur. Perbedaan temperatur akan menyebabkan perbedaan tekanan udara, sehingga terjadi gerakan udara. Setiap gerakan udara selalu berkaitan dengan perbedaan tekanan udara ke arah horizontal dan gerakan ini biasanya disebut angin.

(4). Kelembabab Udara

Kandungan udara adalah kandungan uap air yang terdapat dalam udara, dipengaruhi oleh temperatur dan massa udara, semakin tinggi temperatur akan semakin banyak mengandung uap air. Kesanggupan udara untuk menampung uap air tergantung dari temperatur udara. Bila kesanggupan tersebut telah mencapai batas maksimum atau terjadi penurunan temperatur maka kelebihan uap air tersebut tidak dapat dipertahankan. Sehingga kelebihan uap tersebut akan terpisahkan menjadi titik-titik air.

(5). Kondensasi

Kondensasi adalah peristiwa berubahnya gas menjadi zat padat atau cair, agar terjadi kondensasi maka kekenyangan udara yang lewat jenuh harus tercapai. Jika perubahan dari bentuk gas menjadi padat atau sebaliknya, maka perubahan itu disebut sublimasi. Sublimasi dapat terjadi apabila temperaturnya sangat rendah.

2. Air Laut

Bumi bagian selatan disebut sebagai bagian air karena 80% terdiri dari lautan, sedangkan bagian utara disebut sebagai darat, karena 60% terdiri dari daratan. Hal ini akan mempunyai arti penting dalam sirkulasi air di lautan.

a). Sifat-Sifat Kimia Air Laut

Unsur yang dominan yang dikandung air laut adalah air garam yang terlarut yang jumlahnya 3,5% dari berat totalnya, dengan ion-ion utamanya adalah sodium (Na), Magnesium (Mg), Klorida (Cl) dan Sulfat (SO4).

(1). Kadar Garam

Kadar garam (salinitas) didefinisikan sebagai jumlah kandungan garam (dalam gram) yang terdapat dalam 1 kilogram air laut. Kadar garam bervariasi dan dipengaruhi oleh banyaknya air tawar yang masuk ke laut, tingginya curah hujan dan temperatur penguapan. Kadar air alut pada suatu tempat adalah tetap, walaupun air laut terus menerus menerima bahan-bahan dari proses pelapukan. Hal ini disebabkan karena laju pertambahan bahan-bahan tersebut seimbang denagn laju pembentukan deposit mineral padat pada dasar laut (presipitasi kimia), sehingga komposisi kimia dan kadar garam air laut tetap sepanjang tahun.

(2). Kandungan Gas

Kelarutan gas dalam air dipengaruhi oleh salinitas dan temperatur air laut. Dengan Meningkatnya salinitas dan temperatur air laut maka kandungan gas akan berkurang.

b). Sifat-Sifat Fisik Air Laut

(1). Temperatur Air Laut

Sumber utama dari temperatur air laut berasal dari matahari. Sinar matahari yang mencapai permukaan laut selain dipantulkan juga diabsorbsi yang pengaruhnya hanya dibagian permukaan sampai 200 meter, makin dalam makin berkurang. Berdasarkan kedalaman air laut, maka temperatur air laut dibagi menjadi dua yaitu; temperatur dibagian permukaan dan temperatur dibagian dalam.

(2). Densitas Air Laut

Dua faktor yang menentukan densitas air laut adalah kadar garam dan temperatur, kadar garam yang besar serta temperatur yang rendah akan menyebabkan densitas semakin besar begitu pula sebaliknya. Densitas mempunyai peranan penting dalam proses sirklasi air laut, karena perbedaan densitas menyebabkan air laut bergerak.

(3). Warna

Warna bila koefisien kejernihan besar akan berwarna biru. Hal ini disebabkan spektrum yang bergelombang pendek banyak dipantulkan oleh permukaan laut, sedangkan yang bergelombang panjang lebih banyak diadsorbsi.. Koefisien kejernihan sangat dipengaruhi oleh banyaknya material organik maupun anorganik yang terdapat didalam air.

(4). Gerakan Air Laut

Gerakan air laut meliputi ; ombak, gelombang, pasang surut dan arus laut. Gerakan air laut disebabkan karena adanya tenaga dari sinar matahari, akibat rotasi bumi, serta energi dari gaya tarik-menarik matahari dan bulan.

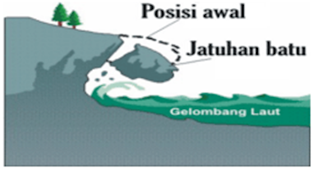

- Ombak / Gelombang / Waves

Semakin besar kecepatan angin semaki besar pula ombak yang ditimbulkan. Ombak akan terus-menerus bergerak walaupun tiupan angin berhenti, karena ombak mempunyai energi yang cukup untuk melanjutkan perjalanan sampai jarak ratusan kilometer. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya gelombang adalah angin dan aktivitas geologi dari kerak bumi. Gerakan ombak dilaut tidak teratur. Besar kecilnya ombak berpengaruh pada besar kecilnya ketinggian dan panjang gelombang pada dasarnya.

- Arus Pasang Surut

Peristiwa pasang surut disebabkan karena adanya perbedaan gaya tarik antara molekul air pada permukaan bumi yang secara bergantian berhadapan dengan matahari atau bulan. Pengaruh ini menyebabkan terganggunya keseimbangan molekul air laut yang seolah-olah jatuh ke arah bulan atau matahari pada waktu pasang. Bila tidak ada pengaruh gaya tarik-menarik ini maka ketinggian air laut selama 24 jam adalah tetap.

- Arus Laut

Arus laut adalah gerakan horizontal air laut yang ditimbulkan oleh adanya pergerakan antara massa air dengan massa angin. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya arus laut diantaranya ; angin, bentuk bumi, pergerakan rotasi bumi, adanya benua-benua sehingga akan mempengaruhi bentuk pantai dan terdapat kepulauan. Arus laut dapat di bedakan menjadi ; arus panas, arus dingin dan arus pantai.

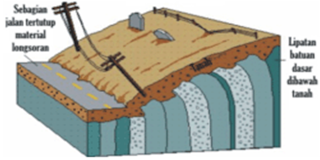

3. Dasar Laut

a). Batasan Tepi Kontinen (Continental Margin)

Continental Margin merupakan daerah dataran dibawah air laut yang dimulai dari garis perairan pantai sampai perairan laut lepas, atau dataran laut yang curam dan dalam. Batasan tepi kontinen di tutupi oleh laut, hal ini karena dari samudra menggenangi sampai batas tepi benua. Daerah batas tepi kontinen dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu ; Continental Self, Continental Slope, Continental Rise dan Abyssal Plain.

b). Cekungan Samudra

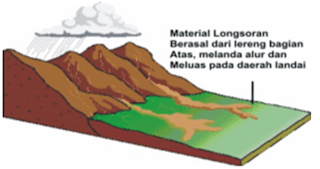

Cekungang samudra mempunyai bentuk-bentuk topografi seperti ; Oceanic Ridge, Sea-Floor Trench, Seamount, Guyot dan Abyssal Plain. Dasar laut tertutup oleh lapisan sedimen yang luas yang berasal dari kontinental slope. Sedimen dasar laut merupakan bagian penting dari cekungan samudra.

c). Klasifikasi Sedimen Dasar Laut

Sedimen dasar laut diklasifikasikan menjadi dua kelompol yang didasarkan pada asal mulanya, komposisi dan kedalaman dimana sedimen tersebut terjadi yaitu ; Terrigenous dan Pelagic.

key word : download makalah Kondisi Lingkungan Laut, Kondisi Lingkungan Laut.doc, tentang Kondisi Lingkungan Laut, bagaimana Kondisi Lingkungan Laut, gambaran tentang Kondisi Lingkungan Laut. download makalah fisika lingkungan Kondisi Lingkungan Laut.